Neue Wege bei Sprachentwicklungsstörungen: WWU-Mediziner erforschen den Einsatz von Online-Therapien bei Kindern

Münster (mfm/lt) – Wer als Kind zur Sprachtherapie ging, wird sich an die Sitzungen erinnern: Allein im Raum mit der Behandlerin oder dem Behandler sitzend, wiederholten die Kleinen spielerisch Übungen zum Hören von Sprache und Sprechen. Oft wurde auch die Mundmotorik trainiert. Einzeltherapie-Sitzungen sind auch heute noch der Standard in der Sprachtherapie – doch muss das so bleiben? Das Team um Prof. Katrin Neumann von der Universität Münster erforscht die Wirksamkeit von Online-Therapien für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen. Stellen Sie eine Alternative zum Einzeltherapie-Standard dar? Für ihr Projekt THEON erhält die Arbeitsgruppe vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) eine Förderung in Höhe von 1,3 Millionen Euro.

Corona, Corona, Corona … – nach zwei Jahren Ausnahmesituation wollen viele das Wort nicht mehr hören oder lesen. Allerdings lässt sich nicht übersehen, dass die Pandemie viele bestehende Probleme in den Fokus gerückt und Handlungsbedarf offengelegt hat. So auch in der Sprachtherapie: Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen konnten während der Lockdowns keine Präsenztherapie besuchen und sich durch die Kontaktbeschränkungen auch weniger mit anderen Kindern unterhalten. Damit wurde ihr Sprachfortschritt nicht mehr befördert und stagnierte vermutlich bei einigen. Wieso also nicht die Behandlung online weiterführen, in einer Zeit, in der doch so vieles ins Internet verlegt werden konnte?

Die gesetzlichen Krankenkassen erteilten während der Pandemie befristete Ausnahmegenehmigungen für die sprachtherapeutische Videobehandlung, die immer wieder um einige Monate verlängert wurden, zuletzt bis März 2022. Für eine dauerhafte Genehmigung fehlen jedoch in Deutschland Belege über die Wirksamkeit und Qualität von Videobehandlungen. Das Team um Prof. Katrin Neumann, Direktorin der münsterschen Uniklinik für Phoniatrie und Pädaudiologie, will Klarheit schaffen.

In einer deutschlandweiten Studie werden die Fortschritte zweier Gruppen von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen miteinander verglichen: Die Kinder der einen erhalten eine klassische Einzeltherapie einmal wöchentlich in Präsenz, die der anderen werden in einer engmaschigen Intervalltherapie in Kleingruppen behandelt. Letzteres bedeutet: Zwei bis drei Kinder werden mehrmals wöchentlich zu Online-Therapiesitzungen mit ihrer Logopädin zusammengeschaltet, pausieren einige Monate und absolvieren dann einen neuerlichen Therapieblock. „Manche Logopädinnen werden diese Ansätze vielleicht kritisch betrachten, viele öffnen sich ihnen aber auch“, meint Prof. Neumann. Heute tätige Sprachtherapeuten seien nach den altbekannten Standards ausgebildet worden, aber, so die Klinikdirektorin: „Gewohnheiten können sich ändern – und sie müssen es auch.“

Die Notwendigkeit eines Umdenkens sieht sie in der Sprachtherapie selbst begründet: Bei der gehe es darum, Sprach- und Sprechmuster im Gehirn nachhaltig zu verändern. Dies benötige eine große Anzahl von Wiederholungen in unterschiedlichen Kontexten und mit allmählich steigender sprachlicher Komplexität. Einzelne Therapieschritte, die aus einer Schärfung der Sprachwahrnehmung, der Entwicklung von Kompetenzen und der aktiven sprachlichen Umsetzung bestehen, könnten durch eine engmaschige Therapie wahrscheinlich beständiger aufgebaut werden als in einer extensiven Standardtherapie, weil die Lerninhalte in der nachfolgenden Behandlung noch gut abrufbar seien.

„Die wöchentliche Einzeltherapie steht diesbezüglich ohnehin in der Kritik“, so Neumann. Hinzu komme, dass viele Therapiestunden nicht stattfänden, sei es wegen terminlicher Engpässe oder Krankheit bei den Therapeuten oder Therapierten. „De facto gehen die Kinder also im Schnitt nur alle zehn bis vierzehn Tage in die Sprachtherapie“, konstatiert die Fachfrau für Stimm- und Sprachprobleme. Das sei einfach zu wenig und führe dazu, dass die Kinder oft über Jahre in der Therapie seien. „Deshalb untersuchen wir auch andere Formen und testen diese sowohl in Präsenz als auch im Online-Format.“

Die Hoffnung der Forscherinnen ist zudem, mit einem Online-Angebot eine neue Klientel zu erreichen – und das auch entkoppelt von einer globalen Pandemie. „Wir denken dabei an Familien, die nicht einmal in der Woche zur Therapeutin fahren können, an sozial Benachteiligte, für die die Fahrtkosten vielleicht einfach zu teuer sind“, erläutert Prof. Neumann. Auch im Ausland lebende Kinder und andere schwer erreichbare Zielgruppen könnten von einem Online-Angebot profitieren.

Die Förderung durch den G-BA ermöglicht den münsterschen Wissenschaftlerinnen jetzt eine vertiefte Erforschung des Themas und könnte die Weichen stellen für eine Implementierung in den Behandlungsalltag. Insgesamt stellt der G-BA, das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland, über seinen Innovationsfonds jährlich 200 Millionen Euro für Projekte zur Verfügung. Dieses Geld soll helfen, kontinuierlich bessere Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, die dann in die Regelversorgung der gesetzlich Versicherten einfließen.

Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer:

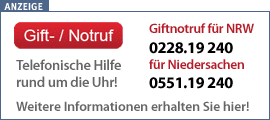

Der Notfalldienst ist über die kostenfreie Rufnummer: